Es ist dunkel. Im Scheinwerferlicht durchstreifen wir das Raumschiff U.S.S. Sulaco auf der Suche nach Überlebenden. Was ist hier passiert? Warum gibt es kein Lebenszeichen der Besatzung? Plötzlich sehen wir uns einem Kampf mit Aliens gegenüber. Sie kommen von hinten, von oben. Durch die Wände, aus den Lüftungsschächten. Das Chaos bricht aus. Das war 2012. Eine frühe Gameplay-Demo zeigte uns imposante Gefechte mit allerlei Lebensformen aus der von Ridley Scott begründeten Alien-Saga und atmosphärische Schauplätze mit stimmigen Lichtverhältnissen. Heute fragt man sich: Welches Spiel haben SEGA und Gearbox damals vorgestellt? Aliens Colonial Marines war es zumindest schon einmal nicht.

Aber alles der Reihe nach. Die Geschehnisse von Colonial Marines ordnen sich zeitlich 11 Monate nach der Handlung von Aliens – Die Rückkehr ein. Wir stecken in der Haut von Corporal Winter, der auf eine Rettungsmission auf der U.S.S Sulaco geschickt wird. Wir sollen vermisste Marines bergen und sicher zur Erde zurückbringen. Gearbox Software hat sich sichtlich bemüht, die Atmosphäre und den Stil der Alien-Filme einzufangen. Neben der Sulaco nutzt Colonial Marines auch den Planeten LV-426 sowie weitere aus den Filmen bekannte Schauplätze. Selbst bei den Synchronsprechern hat man sich um die Original-Stimmen aus der Filmreihe bemüht. Auf diese Weise gelingt es den Entwicklern, ihre Geschichte grundsätzlich gut in das Alien-Universum einzubetten, sodass Colonial Marines nicht wie ein Fremdkörper, sondern stellenweise wie eine echte Fortsetzung vom zweiten Aliens-Teil wirkt.

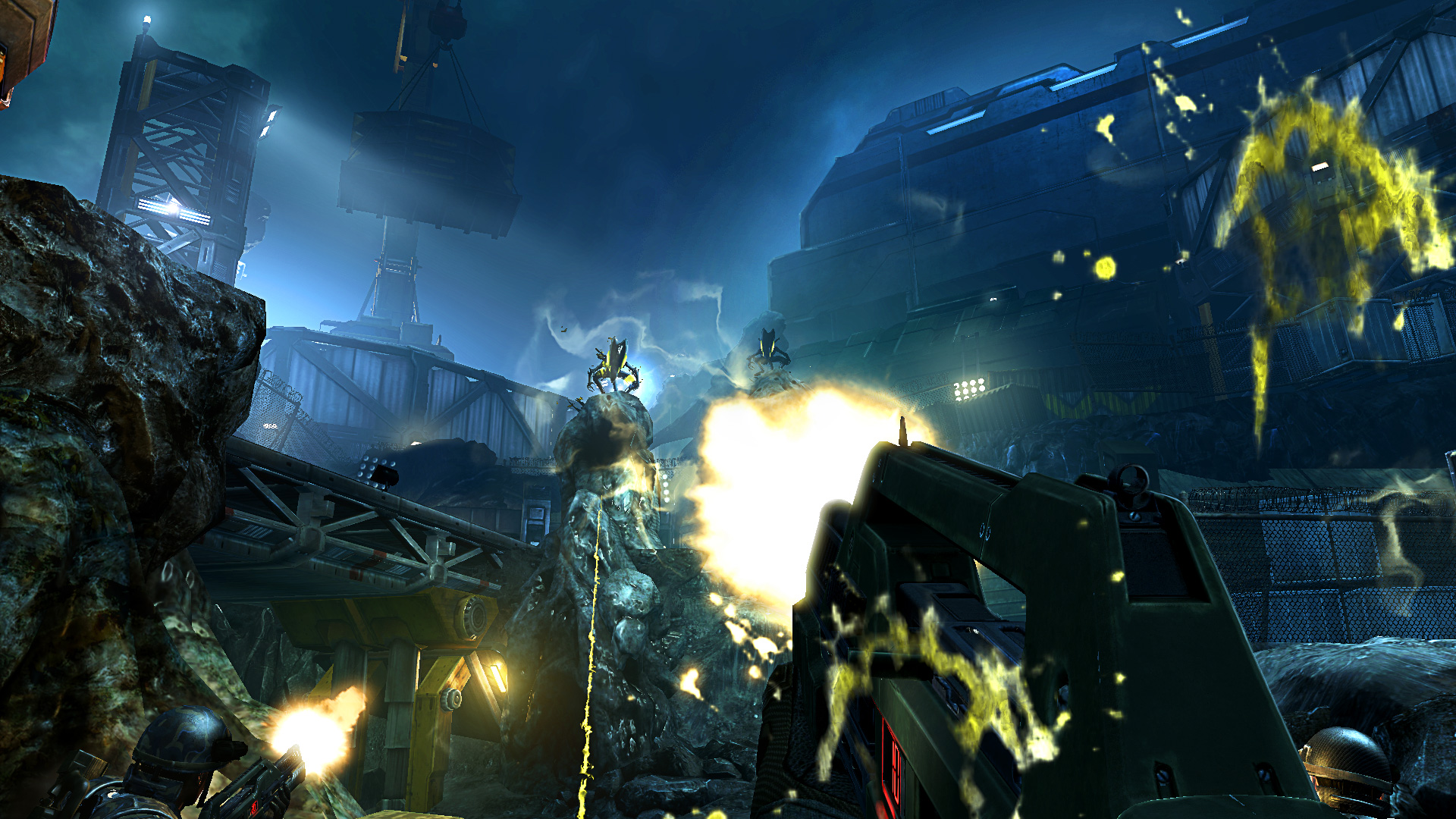

Nun gut. Auf eine gut erzählte Geschichte kann man ja verzichten, wenn der Inhalt stimmt. Das Spiel weist jedoch leider auch im Gameplay deutlichste Mängel auf. Zum einen leidet die Atmosphäre spürbar unter technischen Schwächen. Die Idee von Colonial Marines existiert bereits seit 2001, seit 2006 befindet sich das Spiel bei Gearbox in Entwicklung. Das mittlerweile über 6 Jahre alte Grafikgerüst kann Colonial Marines nicht verbergen. Wir haben es im Spielverlauf meist mit Matschtexturen, hakeligen Animationen, störendem Tearing und einem schwachen Beleuchtungssystem zu tun. Zahlreiche Grafikbugs, Clipping-Fehler, teils komplett fehlende Animationsstufen (?!) und ein inkonsequenter Schattenwurf tragen ihren Teil zum grafischen Gesamteindruck bei.

Darüber hinaus sind unsere Begleiter scheinbar nicht nur stumpfe Macho-Typen, nein, sie haben außerdem rein gar nichts in der Birne. Die KI der Marines ist bisweilen eine echte Zumutung. Sie bleiben in Türen hängen, laufen blindlings in die falsche Richtung oder verharren so lange unnütz in Deckung, bis man selbst jeden Feind in der näheren Umgebung ausgeschaltet hat. Auch scheinen sie nicht zu verstehen, dass das Spiel an vielen Stellen von ihnen verlangt, verschlossene Türen zu öffnen. Blöd nur, dass derlei Türen auch nicht vom Spieler geöffnet werden können. Es sind diese Momente, in denen man schneller aus dem Spiel gerissen wird als ein Facehugger einem Marine ins Gesicht springen könnte. Damit möchte ich nicht sagen, dass man die ständigen KI-Begleiter im Kampf brauchen könnte. Die Gegner stehen unseren KI-Kameraden in Sachen Dummheit nämlich in nichts nach. Während die Aliens unerwartet auftauchen und sich auch gerne an Wänden fortbewegen, stellen die menschlichen Feinde, auf die ihr im Spielverlauf trefft, selten eine ernsthafte Bedrohung dar, sofern sie nicht ohnehin in der Levelarchitektur feststecken. Meistens laufen die gegnerischen Soldaten direkt ins Sperrfeuer oder schauen hin und wieder arg lange hinter ihrer Deckung hervor. Von taktischen Manövern, um den Spieler einzukesseln, haben sie noch nie etwas gehört. Man wird noch nicht einmal durch Granaten o.Ä. gezwungen, seine Deckung zu wechseln.

Noch ein Wort zur Lokalisierung: Obgleich der Job einiger Sprecher qualitativ in Ordnung gehen, bewegt sich Colonial Marines diesbezüglich auf einem eher niedrigen Niveau. Bei dem ein oder anderen Space Marine-Spruch ist Fremdschämen inklusive, weswegen ich euch nur dringend zur Original-Tonspur raten kann, die sich glücklicherweise ebenfalls auf der Disk befindet.

Also, wann solltet ihr Colonial Marines spielen? Alleine kann ich dies nur beinharten Alien-Fans empfehlen, die über technische Unzulänglichkeiten und monotones Gameplay zugunsten der Alien-würdigen Atmosphäre hinwegsehen können. Am besten schnappt ihr euch aber gleich dazu einen Kumpel und ballert euch im Ko-Op durch die Kampagne. Horror-Elemente sucht man in Colonial Marines ohnehin vergebens. Ganz nebenbei seid ihr dann auch nicht mehr auf die künstliche Intelligenz DUMMHEIT angewiesen. Nach Möglichkeit teilt ihr euch dann auch gleich den Straßenpreis von rund 50 Euro, denn in puncto Umfang bieten euch SEGA und Gearbox für diesen Preis kaum eine Rechtfertigung. Die Story ist nach rund 5 Stunden vorbei, das Updatesystem der Waffen ist ein Witz, der Wiederspielwert geht gegen 0, sodass Fans der Alien-Saga getrost bis zu einer Preissenkung warten können.

Dass wir Alien: Colonial Marines nicht mit einer Wertung jenseits der 5.0 aus der PS3 ziehen und im Regal verschwinden lassen, hat das Spiel seinem Multiplayer zu verdanken. In vier verschiedenen Spielmodi schlüpft man entweder in die Haut eines Marines oder darf als Alien sein Unwesen treiben. Ob wir schlicht alle Gegner ausschalten oder bestimmte Missionsziele erfüllen müssen, besonders in den größeren Maps macht es Spaß, sich als Xenomorph in der Dunkelheit anzuschleichen und den Marines in einem unbedachten Moment an den Hinterkopf zu springen. Als Alien können wir unsere menschliche Beute noch dazu durch Wände sehen, um uns ihr dann über Wände und Lüftungsschächte zu nähern. In der Rolle der Marines hingegen verspürt man zeitweise ein Gefühl, was sich viele Fans vom Singleplayer versprochen haben: Angst. Während in der Kampagne der Bewegungsmelder zum Aufspüren der Aliens zum Gimmick verkommt, kann er uns im Multiplayer das Leben retten. Nur über den geschickten Einsatz des Sensors können die Marines die Angreifer rechtzeitig lokalisieren, um nicht den mit Stacheln bewehrten Ruten der Aliens zum Opfer zu fallen. Das aus Titeln wie Left 4 Dead bekannte asynchrone Gameplay passt sehr gut ins Alien-Universum und sorgt für kurzweiligen Multiplayerspaß.

Selbst wenn, wie kann es dazu kommen, dass sich Demo-Präsentation und eigentliches Spiel in ihrer grafischen Aufmachung so eklatant voneinander unterscheiden? Wir erinnern uns: In der verlinkten Demo freuten sich die Spieler auf stimmige Beleuchtung und atmosphärische Effekte. Wieso sieht man davon so wenig im fertigen Spiel? Es gibt Passagen im Spiel, in denen nicht einmal der überaus fransige Schattenwurf korrekt funktioniert, geschweige denn eine dynamische Beleuchtung der Szenerie vorhanden ist. SEGA? Gearbox? Was ist da bloß schief gelaufen?

Reviewed by Tobias Lübke